「三角筋を鍛えてかっこいいカラダを手に入れたい」「肩くびれを作って肩や腕を綺麗に見せたい」

男性・女性問わず、体を鍛えはじめると腕や肩まわりのトレーニングにもコミットしていきたいところですよね。そこで重要な部位となるのが、肩や腕まわりで重要な役目をもつ「三角筋」の存在です。

三角筋を鍛えることで、スポーツのパフォーマンスレベルを向上させるだけでなく、姿勢の矯正や肩こりのセルフケア、疲れにくい体を作れるなどメリットだらけだと言われています。

そこで今回は、三角筋の具体的な鍛え方やトレーニング方法から、三角筋自体の役割や各部位ごとの解説、三角筋のストレッチ方法や痛みが生じた際の対処法について紹介していきます。

|

フィジーカー 栗原強太

|

|---|---|

| 湘南オープンメンズフィジーク172cm以下の部で5位入賞したフィジーカー。体脂肪率は1桁。複数のジムを掛け持ちして日々トレーニングに励む。 | |

三角筋とは

三角筋は肩や腕まわりの筋肉の中では非常に重要な役割を担っており、三角筋を鍛えることが運動能力の向上や、姿勢の矯正や肩こりの予防などにもつながり、体にとって良い影響を及ぼします。

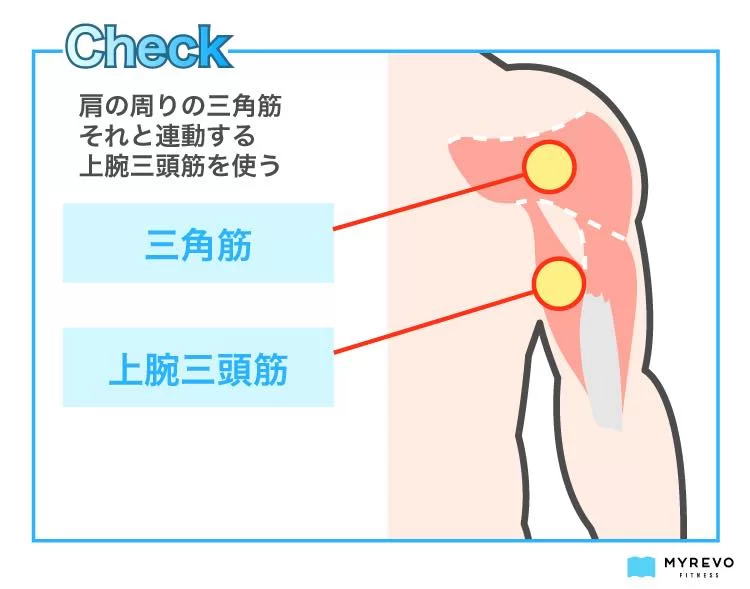

三角筋とは大きく「前部」「中部」「後部」の3点で構成されており、それぞれに重要な役目があります。下記ではそれぞれの部位ごとの役割や特徴について紹介していきます。

前部(鎖骨部)

三角筋の前部は、名前通り肩の前方についている筋肉のことを指します。

三角筋の前部は、肩関節の屈曲(脇に下ろした腕をまっすぐ前方にあげる)や、水平内転(水平面に腕を後方から前方へ動かす)、内旋(肩を内向きに回す)などの働きをするときに使う筋肉で、動作としては物を持ち上げたり、その持ち上げた動作を維持するために使う筋肉になります。

中部(肩峰部)

三角筋の中部は肩の側面部分に位置する筋肉で、三角筋全体の丸みを形成しています。

三角筋の中部は、肩関節の内転(腕を横にひらく)するときに用いる筋肉であり、この中部を鍛えることで、肩を大きくしたり、肩幅広くすることができるのはこの部位になります。

後部(肩甲棘部)

三角筋の後部とは、上記2つの部位とは異なり、目に見えない筋肉で、トレーニングの観点からも一番鍛えにくい筋肉のことを指しています。三角筋の後部は、肩関節の伸展(前方に挙げた腕をまっすぐ後ろに引く、後方にあげるなど)や水平外転や外旋の動作など、一部前部(鎖骨部)と反対の役割を担う筋肉になります。

あまり目につかない分、もっとも他人との差がつきやすく、後ろから見たときに背中の立体感がまるで異なるため、トレーニングおいては鍛えることが難しいとされています。

三角筋の鍛え方・鍛えるメリット

次に紹介していくのは、三角筋の鍛え方と鍛えるメリットについてです。

三角筋を鍛えることで、

- どのように体の見た目が変わるのか?

- 体の機能がどのように高まるのか?

など、三角筋を鍛えることで得られる効果について解説していきます。

三角筋の鍛え方

まず三角筋の鍛え方ですが、初心者の方でも簡単に鍛えはじめることが可能です。

なぜなら腕立て伏せやパイクプッシュアップのような自宅でもできる「自重トレーニング」をはじめ、ダンベルやチューブなど器具を用いたトレーニング、ジムでのトレーニングに至るまで、幅広い環境で三角筋を鍛えることができます。

鍛えるメリット

鍛えるメリットとしては下記の通りです。

三角筋を肥大化させることで、男性であれば「体を大きく見せる」、「強く見られる」、「体が引き締まってみえる」などの効果がありますし、女性であれば「肩こりの予防・改善」、「肩まわりのボディラインをシェイプできる」などの効果やメリットを享受することができます。

三角筋は筋肉の中でもかなり大きな筋肉になります。そのため鍛えると同時に、基礎代謝を高めてくれるのです。基礎代謝が上がることで、比例する形で消費カロリーも増え、自然と痩せやすい体を形成して無駄な脂肪の燃焼に繋がります。

三角筋の自重トレーニング

三角筋を鍛える方法の一つとして挙げられる「自重トレーニング」のやり方について紹介していきます。

ジムでマシンなどを使わず、自分自身の負荷を利用する筋力トレーニングのことを指しています。

自重トレーニングであれば、筋トレ器具や余計な費用をかけることなく、継続的にトレーニングできるため、三角筋を効率よく鍛えることができるのでおすすめです。

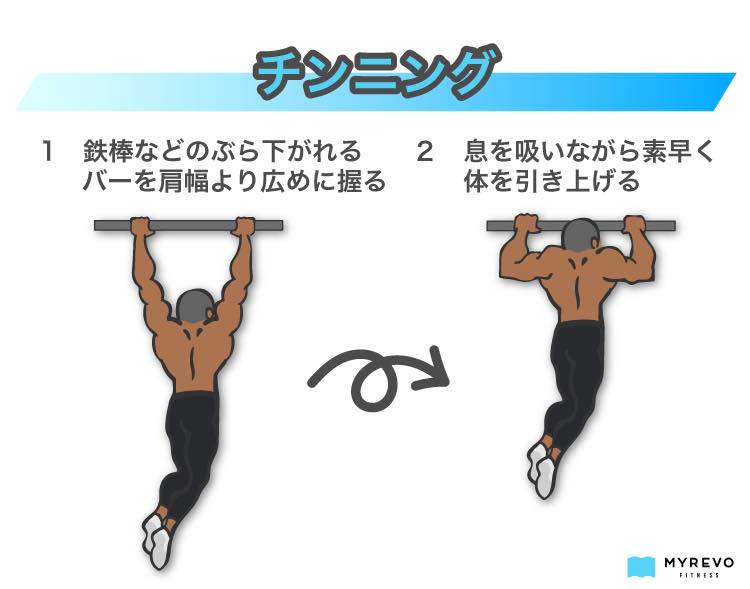

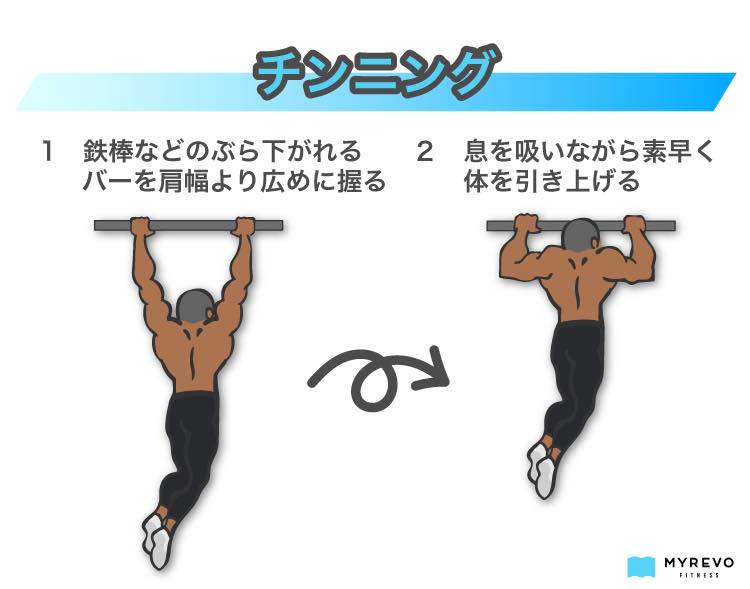

懸垂(チンニング)

- 鉄棒などのぶら下がれるバーの正面に立ち、手の甲を自分側に向けて肩幅より広めにバーを握る。

- 背筋を伸ばして体を少し浮かせる。

- 息を吸いながら素早く体を引き上げる。

- 息を吐きながら体を元の位置に戻す。

ナロープッシュアップ

ナロープッシュアップは、手幅を狭めて腕立て伏せを行うことで肩の三角筋を鍛えることができるトレーニング種目です。

- 手のポジションは肩幅よりも狭い位置に置く。

- 腰に負荷をかけないように、頭からつま先まで一直線に保つ。

- 膝を曲げて床に胸部を近づける。

- ゆっくり元の位置に戻す。

<参考動画 ナロープッシュアップのやり方>

MYREVOフィジカーの栗原強太が肩の筋トレ「ナロープッシュアップ」のやり方を実演します。

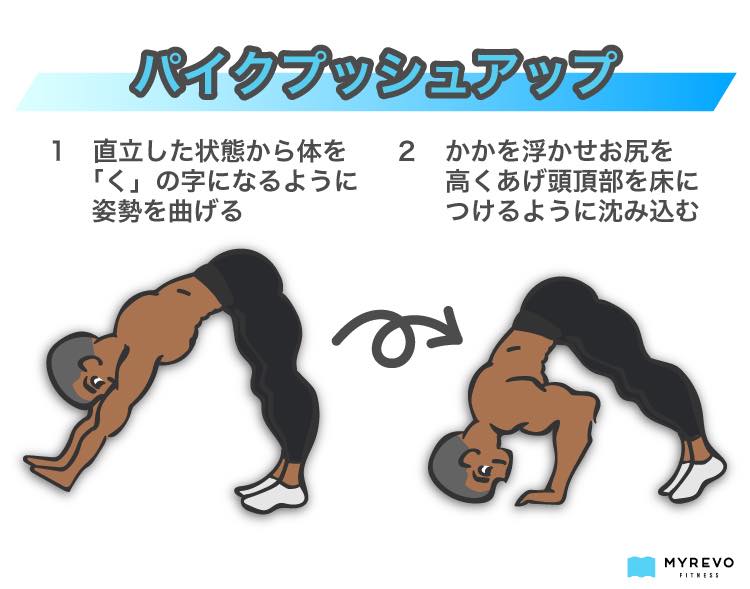

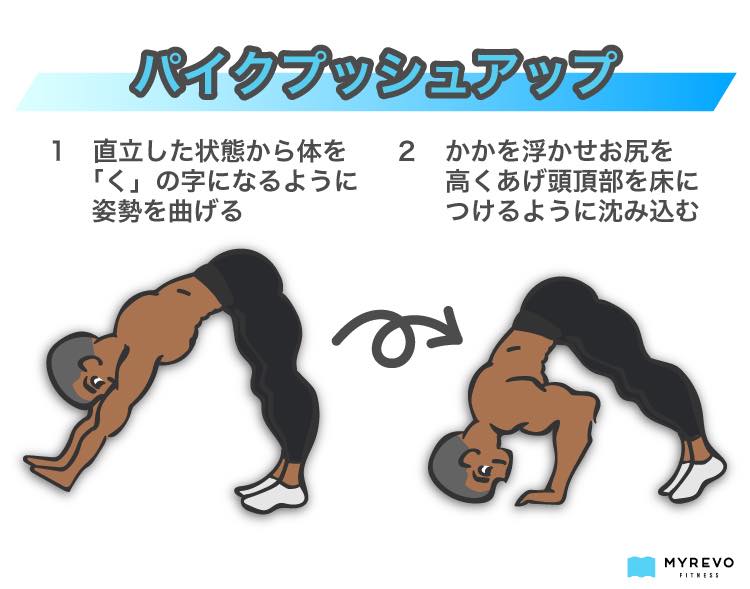

パイクプッシュアップ

- 直立した状態から体を「く」の字になるように姿勢を曲げる。※背中をまっすぐ伸ばし腰から前に倒すのがポイント

- 手の位置は肩幅より広めに開き、地面につける。

- かかを浮かせお尻を高くあげる。

- 頭頂部を床につけるように沈み込む。

- ゆっくり姿勢を戻す。※肘が外に開かないようする。また背中が丸まらないように意識しましょう。

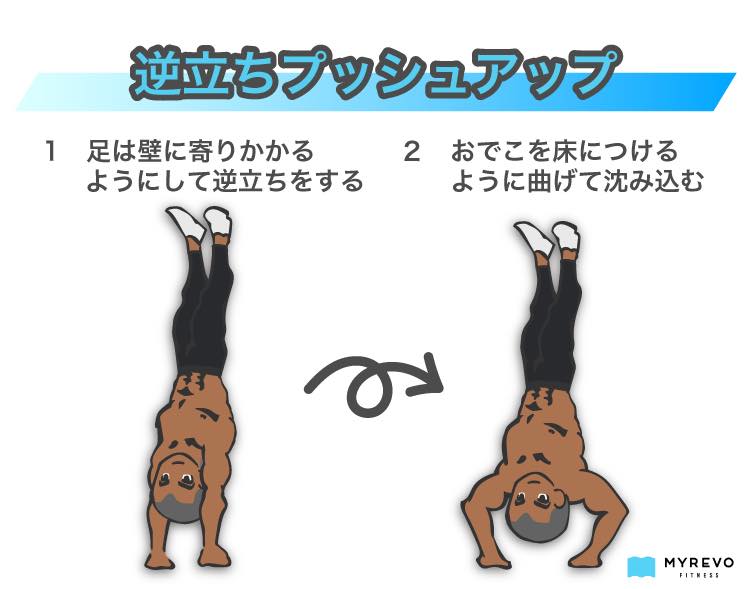

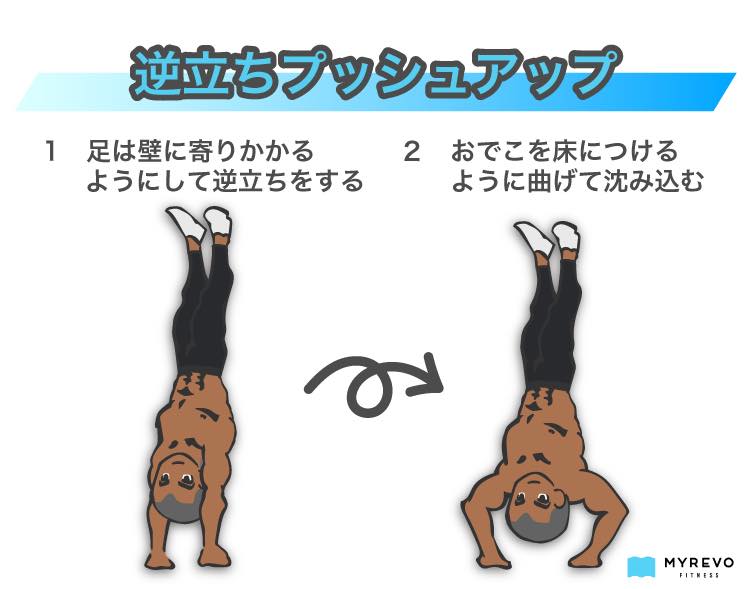

逆立ちプッシュアップ

- 足は壁に寄りかかるようにして逆立ちをする。

- 手の位置は肩幅より広めにする。

- おでこを床につけるように曲げて沈み込む。

- ゆっくり元の位置に戻す。

ダンベルを用いたトレーニング

自重トレーニング以上に、三角筋の筋肥大に効果的と言われる筋トレがダンベルを用いたトレーニングになります。

ダンベルを活用することで、自重トレーニングだけでは鍛えることが難しい三角筋の細部まで鍛えることができるため、ボディメイクを自在にすることが可能です。下記ではダンベルを使用してできるトレーニングを3種類、やり方とともに紹介していきます。

サイドレイズ

- 両手にダンベルを体の側面に位置させて持ち、背筋を整えて姿勢を作る。

- ダンベルを真横に持ち上げる(三角筋を意識することも重要)。

- 肩の高さまでダンベルがきたら1〜2秒キープする。

- ゆっくりと元の位置に戻す。※1セット約10回を目安に2〜3セット繰り返す。

<参考動画 サイドレイズのやり方>

MYREVOフィジカーの栗原強太が肩の筋トレ「サイドレイズ」のやり方を実演します。

アップライトローイング

アップライトローイングは、ダンベルを用いて肩の三角筋を鍛えることのできるトレーニング種目です。

- 軽く肘を曲げた状態で両手にダンベルをもつ。

- ダンベルを太ももの位置にセットして、三角筋を意識し、肘を曲げながら真上に持ち上げる。

- 肩の高さで約1〜2秒キープ。

- ゆっくり元の位置に戻す。

<参考動画 アップライトローイングのやり方>

MYREVOフィジカーの栗原強太が肩の筋トレ「アップライトローイング」のやり方を実演します。

フロントレイズ

フロントレイズは、肩の三角筋を鍛えることのできる筋トレ種目です。肘を伸ばしたままダンベルを持ち上げることで二の腕の筋肉ではなく、肩の筋肉へ効果的に負荷を与えることができます。

- 足を肩幅ほど広げて立ち、ダンベルを順手で持つ。

- ダンベルを太ももの位置にセットして、三角筋を意識しながら真上に持ち上げる。

- ゆっくりと元の位置に戻す。(この動作の繰り返し。)

<参考動画 フロントレイズのやり方>

MYREVOフィジカーの栗原強太が肩の筋トレ「フロントレイズ」のやり方を実演します。

マシン・チューブトレーニング

マシンやチューブトレーニングを組み込むことで、普段鍛えることのできない部位も満遍なく鍛え上げることができます。

特にマシントレーニングであれば、マシンのサポートにより一定の効果を得ることができますし、負荷を微調整することも可能なため、自分のイメージ通りのトレーニングをすることができます。下記ではマシン・チューブそれぞれ2点ずつ、トレーニングのやり方と合わせて紹介していきます。

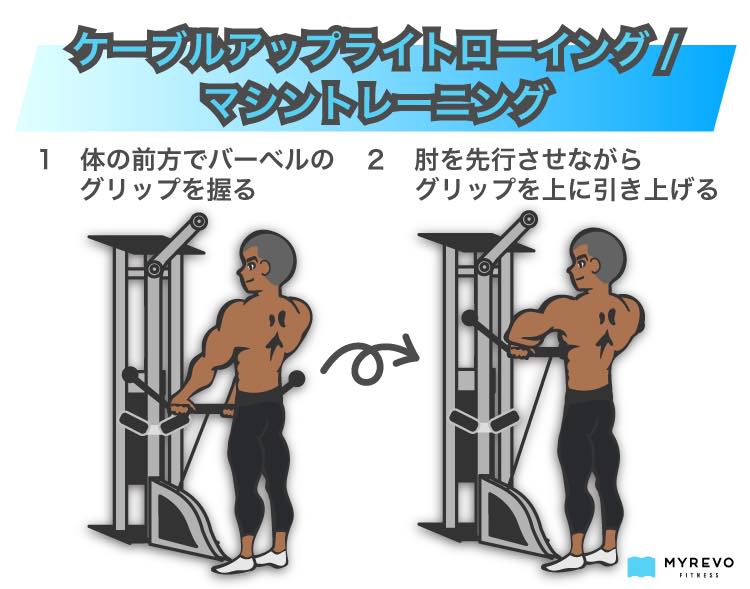

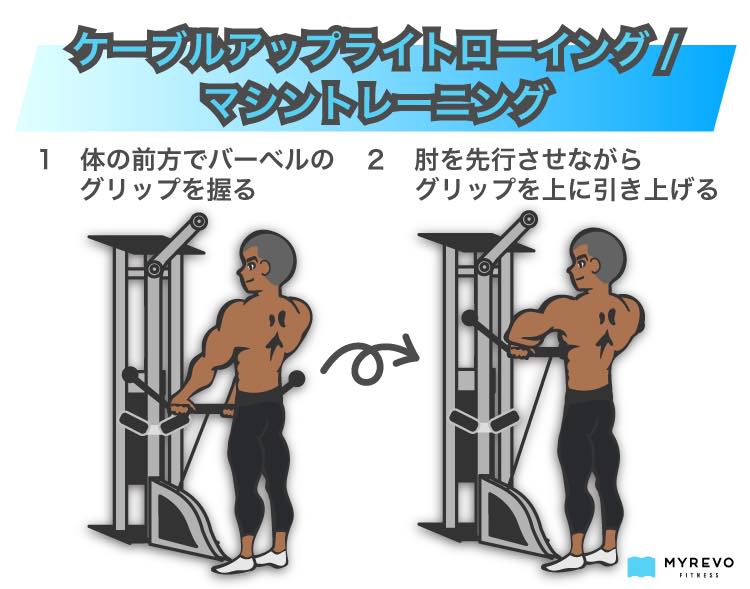

ケーブルアップライトローイング/マシントレーニング

- 体の前方でバーベルのグリップを握り、ケーブルマシンに正対して直立する。

- 肘を先行させながらグリップを上に引き上げる。

- 同じ軌道で元に戻す時はゆっくりバーベルを下に戻す。

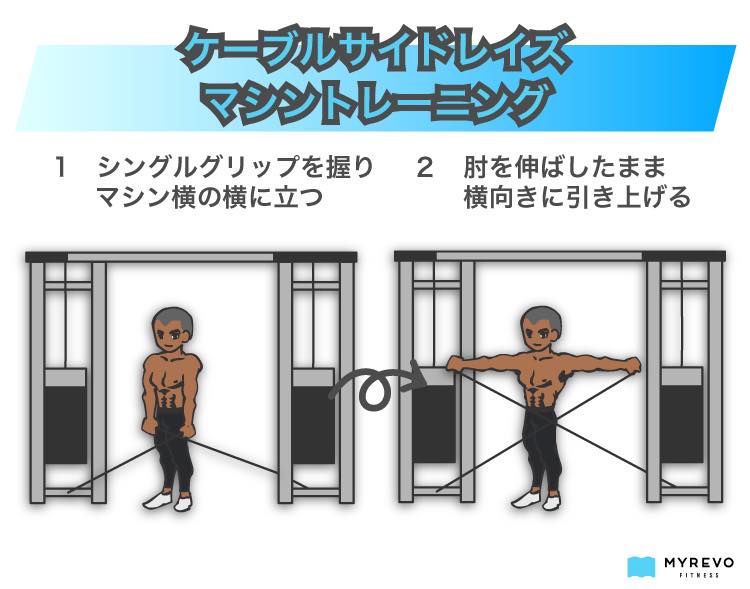

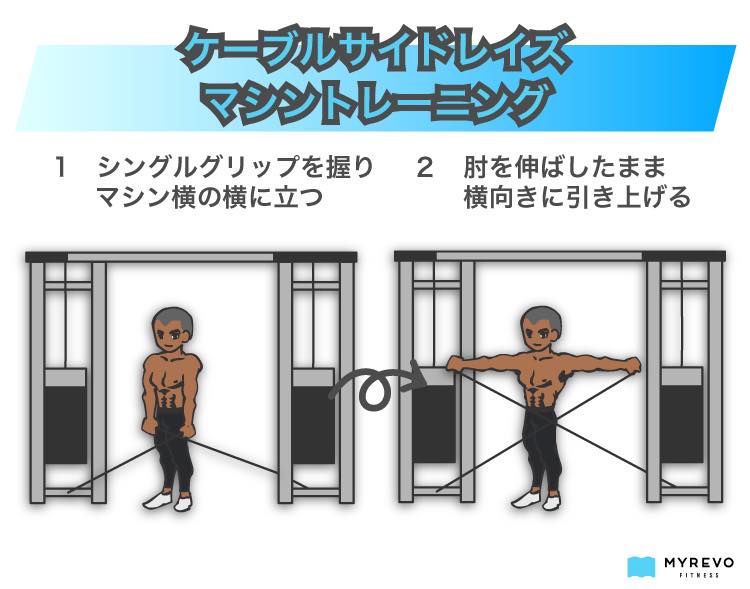

ケーブルサイドレイズマシントレーニング

- 体の横側面で、シングルグリップを握りケーブルマシン横の横に立つ。

- 肘を伸ばしたままグリップを横向きに引き上げる。

- 引き上げの時よりゆっくりともとに戻す。

チューブアップライトロー/チューブトレーニング

- 下側からゴムの張力がかかる状態で両手でチューブを持つ。

- 肘を先行させながらチューブを両手で引き上げる。

- 両手で上まで引き上げたら、筋肉に負荷をかけながらゆっくりと元に戻す。

<参考動画 チューブアップライトローのやり方>

MYREVOフィジカーの栗原強太が肩の筋トレ「チューブアップライトロー」のやり方を実演します。

チューブリアラテラルレイズ/チューブトレーニング

- 下側からゴムの張力がかかる状態で両手でチューブを持つ。

- 前傾姿勢をとり、肘を伸ばしたまま肩甲骨を寄せないように注意しながら両手でチューブを後ろに引き上げていきます。

- 上腕が床と平行になる位置まで両手をあげたら、筋肉に負荷がかかるのを意識しながらゆっくりともとの位置に戻す。※このトレーニングやや動作が難しいため、トレーニング姿勢に意識をしながら行ってください。

<参考動画 チューブリアラテラルレイズのやり方>

MYREVOフィジカーの栗原強太が肩の筋トレ「チューブリアラテラルレイズ」のやり方を実演します。

三角筋のストレッチ

トレーニングや筋トレをした後、合わせておこないたいのがストレッチになります。特に三角筋という部位は、大きい筋肉であり、日常生活でも多く使われる筋肉になるので、ストレッチを正しく行うことで、怪我の予防や回復効果を高めてくれることにもつなげることができます。

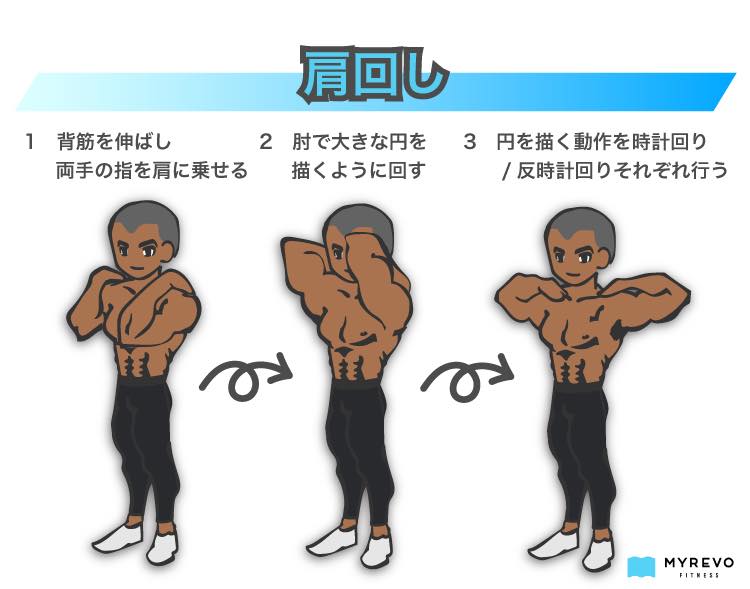

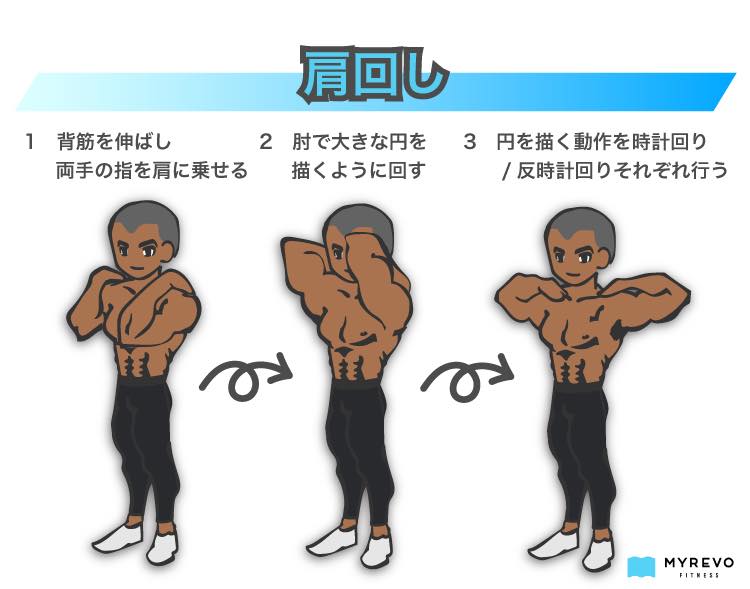

肩回し

- 背筋を伸ばし、両手の指を肩に乗せる。

- 肘で大きな円を描くように回していく。(この時、指が肩から離れたり、姿勢が崩れたり背筋を伸ばしてストレッチすることを意識しましょう。)

- 「円を描く」動作を前後(時計回り/反時計回り)それぞれ10回程度繰り返しましょう。(肩まわりの筋肉や胸筋などを意識してゆっくりと回す事を心がけてください。)

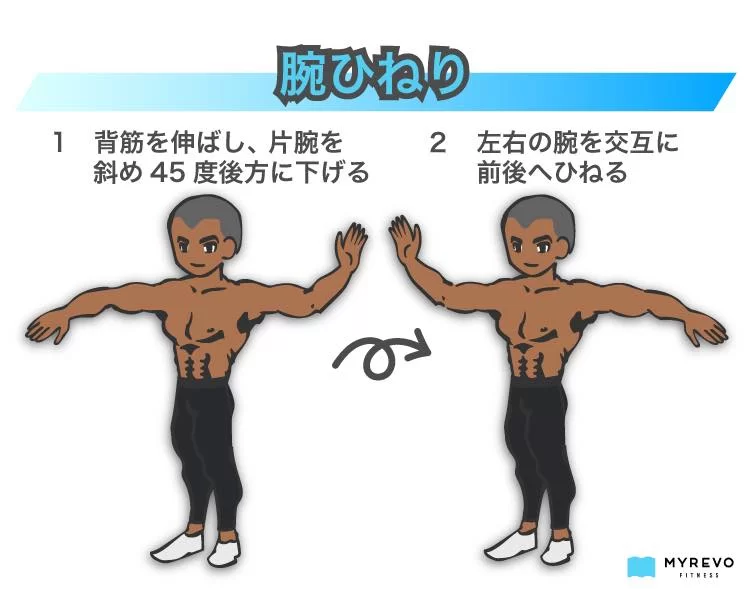

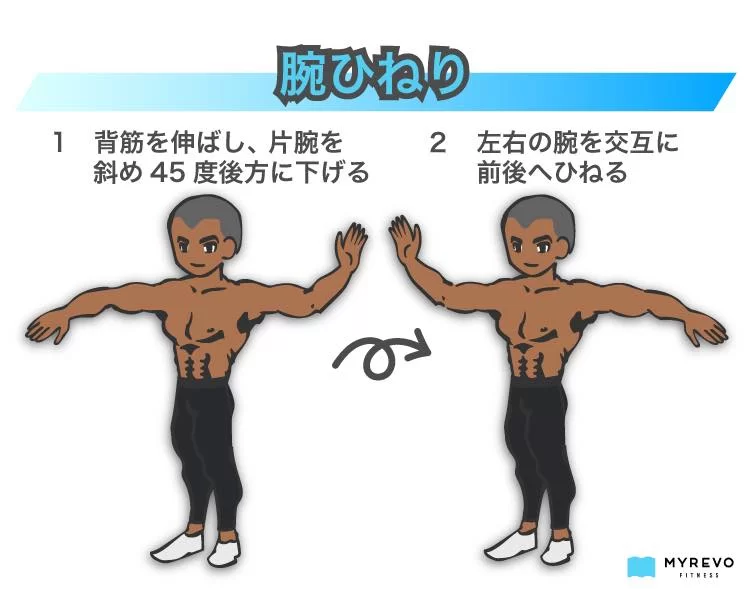

腕ひねり

- 背中をまっすぐに伸ばす。

- 右手を斜め45度後方に下げる。

- 後ろに下げたまま腕をひねる。

- 痛みのない程度で回転させる。

- 左右各5回ずつ程度行ったら、もう一方の腕も同じ動作で行う。

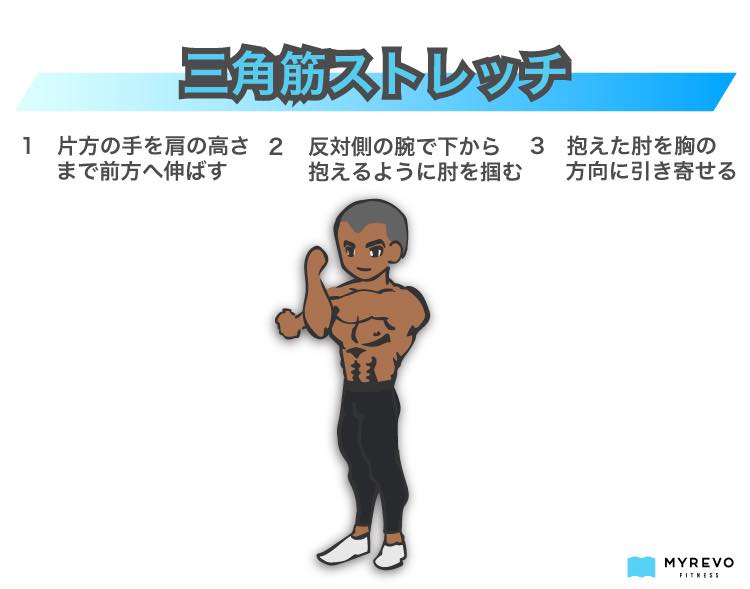

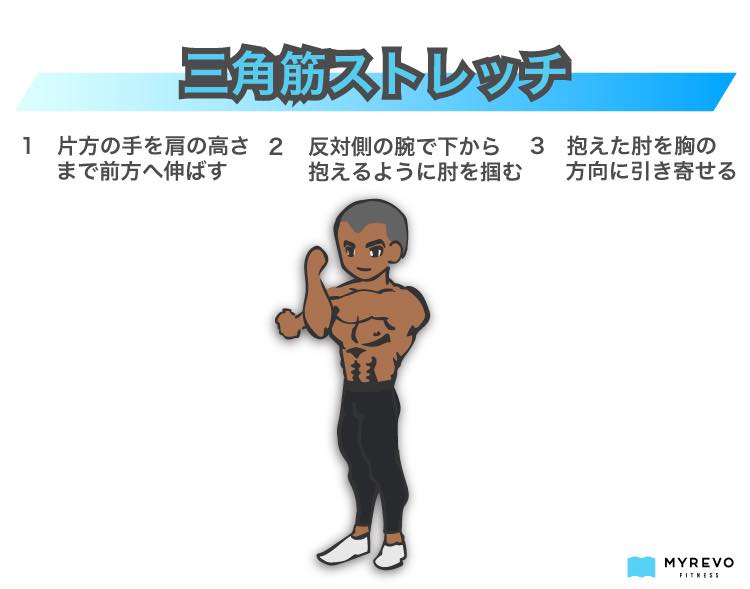

三角筋ストレッチ

- 両足を肩幅程度に広げて、真っ直ぐ垂直に立つ。

- どちらか片方の手を肩の高さまで真っ直ぐ前方に伸ばし、反対側腕で下から抱えるようにして肘を掴む。

- 抱えた肘を胸の方向に引き寄せる。

- 伸ばした腕を外側にひねることで三角筋をより伸ばすことができます。※注意点は、肩が上下してしまあとストレッチ効果が半減してしまうので正しい姿勢で行うようにしましょう。

痛みの原因と対処法

筋トレを継続的に行うことで、短期的には筋肉痛を起こしたり、長期的にトレーニングを行えば肩や腕まわりに痛みや違和感が生じる可能性は十分にあります。

ここでは筋肉痛の際の対処法をはじめ、筋肉痛以外の怪我の可能性とその種類について紹介するとともに、怪我を未然に防ぐためのテーピングのやり方やその効果について解説していきます。筋トレの効果や回復を促進させるためには大切な要素となりますので、ぜひこの点についても把握しておくことをおすすめします。

筋肉痛の場合

筋トレをすることで当然筋肉痛になることも想定されます。三角筋の筋肉は日常生活で使うことの多い筋肉になるので、生活に支障をきたすことを避けるために、あらかじめ筋肉痛の際の対処法について知っておきましょう。

まず、筋肉痛が軽度であれば1〜2日(一律に何日という目安はありません)の休養をとることをおすすめします。軽度の筋肉痛であれば、時間をかけて適切な休養をとることで回復を促すことができます。

しかし、当初より痛みがひどくなったり、回復において適切な日数を設けたにもかかわらず改善が見られない場合は医療機関にて診察を行ってもらうようにしましょう。

また、予防策という意味では、良質なウォーミングアップやストレッチをトレーニング前後に取り入れることも効果的な対処法と言えます。筋肉痛が起きた際は、激しい動作を抑制したり、十分な休養をとることで、回復力を高めることを意識しておきましょう。

痛みを生じた場合

実は筋トレやトレーニングをしていると、筋肉痛以外にも痛みが生じるケースというのも見受けられます。その際は下記の項目が挙げられます。

この症状は、睡眠不足や疲労のほか、筋肉や靭帯など広範囲に及ぶ痛みやこわばりを指しています。(症状が全身に生じる可能性も含まれる。)これは痛みに対する感度が高くなっている患者に多く見られ、この病気を発症する一因とも言われています。

筋肉痛の発症するタイミングとしては、早ければトレーニングをしたその日のうち、遅くても1〜2日以内に痛み出すというケースが一般的です。しかし上記に記載の怪我については、怪我した直後に痛みが発生します。また痛みのある箇所が変色したり、腫れを伴うものが筋肉痛以外とされているので、外見上の違いで比較することができます。

テーピング方法

痛みを生じた際の、テーピングのやり方としての工程は次の通りです。

1本目のテープを肘の上から肩関節上部の突起物の上を通り、首の付け根に向けて真っ直ぐ引っ張りながら貼る。

1本目のテープの前側から肩関節上部の突起物の上を通して、肩の後方に引っ張りながら、背中側に向けて貼ります。

肩関節上部の突起物で1、2本目のテープがクロスしており、1本目の後ろ側から肩関節上部の突起物を通して、肩の前方に向かって引っ張り、胸側で貼ります。

テーピングを巻くことで得られる効果としては、傷害を受けやすい部位の補強、またはその可動範囲を制限させることによって怪我や傷害の予防・再発を防ぐことにつなげることができます。またテーピングには応急処置という効果も担っており、症状の悪化を最小限にとどめることも可能です。

まとめ

今回は三角筋自体の役割や基本的な解説をはじめ、三角筋を鍛える上で自重やダンベル、マシーンなどの器具等を用いた具体的なトレーニング方法、ストレッチや痛みが生じた際の対処法について紹介してきました。

「三角筋を鍛える」といってもこれだけ細分化された内容となるとともに、これらを理解した上で鍛えることで、理想的な体を作ることができます。また単に三角筋を鍛えることだけにコミットするのではなく、筋トレの効果をより高めるために、ストレッチや痛みの原因および対処法についても知っておくことが、肩や腕の筋肉の回復速度を速めることにもつながります。

ぜひこれらを理解した上で、効果的かつ安全性の高い三角筋のトレーニングを行うようにしましょう。

MYREVOはパーソナルトレーニングジム、ヨガスタジオ、

ストレッチ、ダイエット、ランニングに関する

プロ集団が著者・監修を担当

CATEGORYカテゴリー

OFFICIAL INSTAGRAM公式インスタグラム

こちら